地震発生のアナウンスを「あいべあ」より受け被災の情報収集の必要性有りの判断を仮想して被災情報の収集訓練を実施した。

2015年の松隈会長と会津若松市の協定によりものだが、コロナ禍の影響で訓練が実施できない期間があっため、地震発生時に初動出来るのか?と言った疑問から本年初めより訓練の実施に向けた動きを行ってきた。

総会での登録願いや、月刊会報への案内で登録者数の増を目論んだが効果は小さく、登録会員の退会等でその数は伸び悩んだ。今後も会員の減が明確な環境下にあって裾野の広がりを如何にするかも課題の一つだ。

今回は、以前より課題となっていた「集合」が困難な場合を想定し、今いる場所周辺の状況報告も情報とするべく、管内現地からの報告も集約することに取り組んだ。

「効果的」との意見や、現地写真の貼付があればベストとの新たな意見を拾う事も出来た。その為にも報告点=登録会員の増は必須を痛感した。

夕方からの反省会を含めて、拾い出された意見を列記するが、どれも塾考を要す意見であり、今後の課題と言える。

・「流れ」を確認出来た(但し、実際の地震時には、うごけるのか?)

・参集出来ない調査登録員の回答に時間差がある情報だった(班編成への支障)

・初期の動作のフローを身に着けておけば、後は改善できる

・DX活用なら、簡単な現地報告が出来る「あいべあ」を(LINEも能登地震時には活かせた)

・県内同の先駆者(双葉支部)は、3.11時に訓練は活かせなかった(放射線からの緊急避難)

・士会会員も減少する中、登録員(理解者)の増は可能なのか(高齢化も拍車)

・DX活用なら、県の防災ツールや民間の安否確認などで簡単な回答を集約する手法

・津波時の行動が基本、「何も考えず、まず、高

台に逃げろ!」

・優先順位は、自分→家族の安否確認の中で、どこまでタイムリーに動けるのか?

・繰り返し改善、やってみることが大切であるやらないと問題点も分岐点も見えない。

出来ない理由はいくらでも探せるが、どうしら有効な活動となるのか?参加する者の命をどうすれば守れるか?いろいろ考えてやってみることが大切、会員の皆様には改めての登録を呼びかけたい。

次年度も、防災月前後に訓練実施を予定するが、災害実践が無いことを祈念する。

2026.01.19

中大規模木造設計セミナーのご案内

2026.01.9

木造住宅耐震改修事業者向け技術等講習会開催のご案内

2026.01.1

投稿致します㊹『?』から伊勢、そして・・

2025.12.22

歴史的資源を活用した観光まちづくりシンポジウム

2025.12.17

会津若松市新斎場整備運営事業にかかる地元企業勉強会の開催…

2024.07.17

投稿します。2024_07_17

2023.05.24

投稿致します。 2023年5月24日Copyright © 福島県建築士会会津支部

資格:2級建築士

勤務先:菅原企画

勤務先・TEL:T.

勤務先・FAX:F.

自宅住所:965-0838会津若松市古川町1-28

自宅・TEL:T.0242-26-3239

携帯電話:T.090-3361-3733

被災情報収集登録者:

HM:

E-mail:sugahara-p@kza.biglobe.ne.jp

PR:私の 趣味の一つにペーパークラフトがあります。

「建物ギャラリー」に掲載されている 調査図面を参考に作りました。

作成はかなり前の物ですが最近思い出してまた組み立ててみました。

今回は

「日本基督教団若松栄町教会」を 掲示してみようと思います。この後、

旧・郡山廂業銀行若松支店

鈴木屋利兵衛

福西本店

等々 若干デフォルメした正面のファサードのクラフトも

随時 再組立て後 ご紹介してみようと思います。

資格:1級建築士

勤務先:会津土建株式会社

勤務先・TEL:0242‐26‐4500

勤務先・FAX:0242‐28‐6262

自宅住所:965-0873会津若松市追手町5‐36

被災情報収集登録者

趣味:ボウリング、怪談蒐集

E-mail:m-kazutaka@adoken.co.jp

PR: 会津管内、現地調査・見積り致します。

資格:2級建築士

勤務先:サンワイデア株式会社

勤務先:TEL:0241-27-3821

勤務先:FAX:0241-27-3822

勤務先HP:https://sanwaidea.co.jp/

勤務先Mail:contact@sanwaidea.co.jp

被災情報収集登録者:〇

HM:

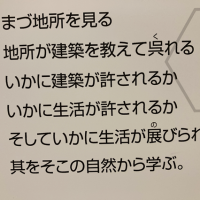

PR:建築は人生の舞台。しっかりと考えられ設計された建築は、

私たちの人生を豊かにすると信じています。

資格:1級建築士

勤務先:田勢・CS建築事務所

勤務先・TEL:T.0242-24-7588

勤務先・FAX:F.0242-24-7588

自宅住所:965-0063会津若松市神指町高瀬7

自宅・TEL:T.0242-24-7588

自宅・FAX:F.0242-24-7588

被災情報収集登録者:〇

HM:〇

E-mail:rt284828@qj9.so-net.ne.jp

PR:「建築」を愛する者が一人でも増える様に、

建築士を目指す若者が一人でも増える様に襟を正し、

そして楽しくまいりましょう。

資格:2級建築士

勤務先:玉川エンジニアリング㈱

勤務先・TEL:T.0242-22-7153

勤務先・FAX:F.0242-25-4349

自宅住所:965-0047会津若松市五月町61番地

自宅・TEL:T.0242-22-6488

自宅・FAX:

被災情報収集登録者:

HM:

E-mail:higara@tama-eng.co.jp

PR: